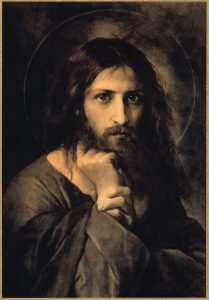

En el centro del Evangelio no se halla un principio abstracto, sino la Persona viva de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre, que revela el amor del Padre y sana la herida del pecado por su Cruz y su Resurrección. San Pablo transmitió lo que había recibido cuando escribió: «que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras» (1 Corintios 15:3–4). Esta proclamación apostólica es inseparable de la vida de la Iglesia, pues el Evangelio no es un conjunto de intuiciones privadas, sino la obra salvífica de Dios, hecha presente para nosotros dentro de la Santa Tradición, especialmente en la sagrada Liturgia, donde entramos en el misterio de la Pascua de Cristo.

El Evangelio, entonces, es el designio salvífico de la Santísima Trinidad manifestado en la historia y comunicado a nosotros por la gracia. Es la misericordia de Dios en acción, no como sentimentalismo, sino como poder: la victoria del Crucificado sobre la muerte, la corrupción y la tiranía de las pasiones. El Apóstol enseña que la iniciativa divina precede a todo esfuerzo humano, «porque cuando aún éramos pecadores… Cristo murió por nosotros» (Romanos 5:8). Este don gratuito no anula nuestra libertad; antes bien, la gracia convoca nuestra sinergia—nuestra cooperación activa—con la vida de Dios. La Cruz, lejos de ser un final trágico, es el trono del Rey; el Sepulcro, lejos de ser un término, es la cámara nupcial de la Nueva Creación. Por eso la Pascua es el centro del año cristiano: en ella contemplamos el sentido último del Evangelio—la muerte hollada por la muerte, y la vida otorgada a los que yacen en los sepulcros.

Las Escrituras de Israel, leídas a la luz de Cristo y de la Tradición viva de la Iglesia, nos preparan para este misterio. Desde el principio, la obra de Dios fue buena y ordenada a la vida: «Y vio Dios todas las cosas que había hecho, y he aquí que eran muy buenas» (Génesis 1:31). El Evangelio no anuncia una huida de la creación, sino su curación y glorificación. El pecado introdujo la corrupción y el extrañamiento; la gracia restaura la comunión y transfigura. De ahí la promesa profética de una renovación interior que el Mesías habría de realizar: «Y os daré un corazón nuevo, y pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne» (Ezequiel 36:26, LXX). Esto se cumple cuando el Señor crucificado y resucitado insufla el Espíritu Santo sobre sus discípulos y, por medio de los Misterios, nos hace miembros de su Cuerpo.

Decir que el Evangelio salva es decir que Dios nos hace partícipes de su propia vida. Los Padres de la Iglesia primitiva llaman a esto theosis o deificación—nuestra participación, por la gracia, en las energías increadas de Dios. San Pedro habla de que somos hechos «partícipes de la naturaleza divina» (2 Pedro 1:4). No se trata de una metáfora, sino de una vida seria de santidad posible únicamente por la Pascua de Cristo y el don del Espíritu. La Iglesia no reduce la salvación a una absolución jurídica; más bien proclama la restauración y elevación de la naturaleza humana, para que lleguemos a ser aquello para lo que fuimos creados—iconos vivos que reflejan la belleza, la verdad y la bondad de Dios.

El Evangelio es, por tanto, inseparable de los Misterios. Por el santo Bautismo somos sepultados y resucitados con Cristo; por la santa Crismación recibimos el sello del Don del Espíritu Santo; por la santa Eucaristía participamos del mismo Cuerpo y Sangre del Señor para remisión de los pecados y vida eterna. No son meros símbolos, sino signos eficaces en los que Cristo mismo está presente. El Salmo dice: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto en mis entrañas» (Salmo 50/51:10, LXX). En los Misterios, esa oración es atendida: el corazón se purifica, se ilumina y se fortalece para amar a Dios y al prójimo.

Puesto que el Evangelio es la acción misericordiosa de Dios, configura un modo concreto de vida—ascético, eucarístico y eclesial. La ascesis no es un esfuerzo autosuficiente, sino una lucha, sostenida por la gracia, contra las pasiones, con la esperanza de la libertad. «Porque misericordia quiero y no sacrificio; y el conocimiento de Dios más que holocaustos» (Oseas 6:6). El ayuno, la limosna y la oración son evangélicos cuando brotan de la misericordia y conducen a una comunión más profunda. La Divina Liturgia forma nuestra visión: escuchando el Evangelio, confesando la fe verdadera, ofreciendo la Anáfora y recibiendo la Sagrada Comunión, aprendemos a ver todas las cosas por Cristo y a ofrecer el mundo de nuevo al Padre en acción de gracias.

El verdadero Evangelio también nos enseña a discernir y adorar el misterio con humildad. Confesamos lo que Dios ha revelado y reconocemos con reverencia aquello que permanece más allá de nuestra comprensión. La nota apofática de nuestra teología nos preserva de convertir el Evangelio en un sistema. Los iconos, los himnos y las vidas de los santos nos instruyen no solo en proposiciones, sino en la belleza de la santidad. Las vidas de los mártires y de los ascetas muestran la fuerza evangélica de la gracia: «Mas las almas de los justos están en la mano de Dios, y no las tocará tormento alguno» (Sabiduría 3:1). Su testimonio confirma que el Evangelio es una realidad vivida, no una teoría.

Es crucial para nuestro entendimiento que la Biblia pertenece a la Santa Tradición. Las Escrituras son el libro sagrado de la Iglesia, orado y proclamado en la asamblea, interpretado por los Padres y vivido en los santos. El Evangelio no puede separarse de la Iglesia sin ser empobrecido. Como cantamos en Pascua: «Este es el día que hizo el Señor; regocijémonos y alegrémonos en él» (Salmo 117/118:24). Ese día pascual se prolonga a lo largo del año litúrgico, para que los fieles reciban continuamente el Evangelio como vida, luz y sanación.

El Evangelio, además, nos interpela con una llamada. Exige la penitencia, que no es un sentimiento momentáneo de pesar, sino un giro continuo de la mente y del corazón hacia Dios—un cambio del nous y una enmienda de vida. San Santiago advierte: «Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores» (Santiago 1:22). Dentro de nuestra tradición esto implica prácticas concretas: reconciliación con aquellos a quienes hemos ofendido, fidelidad a la oración, confesión de los pecados, obras de misericordia, fidelidad a los ayunos y firmeza en el culto común de la Iglesia. Tal obediencia no es una carga, pues la gracia precede y acompaña cada paso.

En un mundo ansioso de novedades, el Evangelio nos otorga la paz del Anciano de Días y la alegría de un Reino ya en medio de nosotros. La luz de Cristo no solo consuela; ilumina y transforma. «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio», reza la Iglesia diariamente (Salmo 50/51:10), porque el Evangelio pretende nada menos que la recreación del corazón. El creyente aprende a bendecir al Señor en todo tiempo, a ver cada circunstancia como materia para la acción de gracias y a discernir en el más pequeño de los hermanos de Cristo la presencia del Rey. La evangelización, por tanto, no es mercadotecnia, sino testimonio: llevar el resplandor de la Resurrección de Cristo en obras de misericordia y de verdad.

El corazón del Evangelio es Cristo mismo—crucificado, resucitado y glorificado—que nos congrega en su Cuerpo y nos hace ciudadanos del siglo venidero. Recibirle es recibir la vida «en abundancia» (Juan 10:10), conformarnos a su imagen y ser enviados al mundo como heraldos del Reino. La Antigua Alianza prometió un corazón nuevo; la Nueva Alianza lo concede. La Iglesia mantiene vivo este corazón mediante los Misterios, la Liturgia, la lucha ascética y la comunión de los santos. Así, el Evangelio es a la vez don y llamada: la misericordia gratuita de Dios y la invitación a llegar a ser, por la gracia, aquello que contemplamos en Cristo—hijos e hijas que resplandecen con la luz increada.

Que Dios le bendiga +

Rvdo. P. Charles de Jesús y María

Comments are closed.